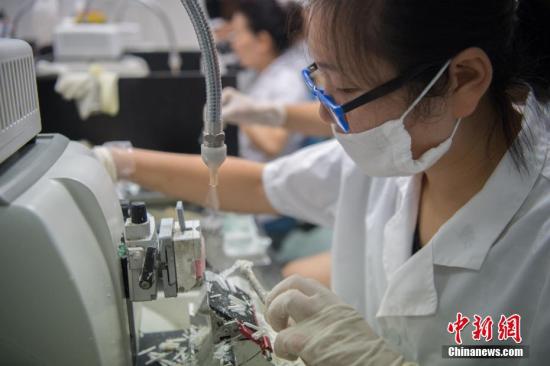

资料图:医生在使用设备将患者病灶部位组织制成玻片。 中新社记者 韦亮 摄

瞭望|癌症生物医药“缺芯”之痛

◆ 由于绝大多数细胞模型依赖从欧美进口,我国投入大量资源进行的生物医学基础研究和药物研究实际上是“为他人做嫁衣”——研究大多针对西方人的疾病而非中国人的疾病

◆ 我国生物医药产业原始创新能力薄弱,真正原始创新、具有国际影响力的药物屈指可数,不仅难以满足国民健康需求,并且在国际产业链中易处于被动局面

◆ 而今,制约我国生物医药产业发展的细胞模型正处于升级替代的机遇期,在这一轮竞争中,谁掌握了肿瘤原代细胞的源头战略资源和可再生关键技术,谁就从战略源头控制了这个产业

◆ 美国、英国、荷兰、瑞典、韩国等都在紧锣密鼓地研发这一技术,以争夺对国际生物医药领域的战略性控制权

文/《瞭望》新闻周刊记者 杨玉华

当IC行业“缺芯”之痛触动国人的时候,一场生物医药产业的“芯片”竞争已悄然开始。

自主创新能力不足一直是我国生物医药产业的发展之痛。痛点之一,是有生物医药产业“原始芯片”之称的细胞模型。

细胞模型是生物医学基础研究和药物研发的核心要素与战略性源头资源,决定着生物医药产业的原始创新能力。我国细胞模型一直受制于人,成为制约我国生物医药产业的“卡脖子”环节。

《瞭望》新闻周刊记者近日从中科院合肥物质科学研究院获悉,由于绝大多数细胞模型依赖从欧洲和美国进口,我国投入大量资源进行的生物医学基础研究和药物研究实际上是“为他人做嫁衣”——研究大多针对西方人的疾病而非中国人的疾病。与此同时,我国生物医药产业原始创新能力薄弱,真正原始创新、具有国际影响力的药物屈指可数,不仅难以满足国民健康需求,并且在国际产业链中易处于被动局面。

而今,乘着精准医疗的东风,细胞模型升级替代的机遇浮现。我国能否借此走出生物医药产业的“缺芯”之痛?

“用别人的枪打别人的靶”

近年,中国科学院合肥物质科学研究院刘青松药物学研究团队在靶向抗肿瘤药物学和临床药物基因组学研究方面取得突破,短短几年间,就建成了世界上规模最大的基于癌症激酶靶点的高通量细胞筛选库,该细胞库覆盖了目前已知的与肿瘤发生发展相关的绝大多数激酶及激酶突变。这意味着依托该细胞库,在药物研发中,将能够更加准确快速地检测抗癌药物的有效性和毒副作用。它的建成,填补了国内新药创制领域此类检测体系的空白,为抗肿瘤新药研发提供了有力支撑。

但随着该团队在生物医药领域的研发走向深入,科研人员愈发感到原始创新能力受制于人的尴尬。

该团队负责人、研究员刘青松告诉《瞭望》新闻周刊,目前学术界和产业界在对癌症进行的研究和干预中,使用的是源自西方的永生化细胞模型,这些细胞模型反映的是西方病患的基因背景,而很多疾病,由于不同人种、环境影响,其表型和机制有差异。因此,“我们在这个模型上的研发好比用别人的枪打别人的靶。”刘青松说。

细胞模型的源头依赖导致我国政府投入大量资源进行的健康产业基础研究,一定程度上是“为他人做嫁衣”。比如,美国胃癌、肝癌等发病率较低,因此研究较少,而中国恰恰胃癌、肝癌发病率高,却少有相应的创新治疗药物研发。

细胞模型的源头依赖还使我国生物医药产业的发展受制于人。比如欧洲细胞运营公司DSMZ有独家的细胞模型,但该公司以保护知识产权为名对我国实行一些细胞禁运,而按照全世界通行的监管要求,我国的相关企业必须证明其在产品开发中使用了来源渠道合法的细胞资源,这就为我国企业开发相关疾病的药物设置了行业发展壁垒。

抓住换道超车机遇

目前,长期“卡脖子”的细胞模型已经处于升级替代的窗口期,这就给我国摆脱生物医药源头依赖、换道超车带来机遇。

-

热2017-02-21

-

热2016-06-06

-

热2019-12-26

-

热2016-05-05

-

热2019-09-20

-

热2016-09-28