作者|赵才庸

夹缝中的中国家长,要么逼孩子,要么逼自己。

最近,互联网上有一个很火的游戏,叫《中国式家长》。

这是一款“云养娃”的游戏。在游戏中,玩家扮演父母,通过安排孩子的学习时间,辅助孩子成才。

意外的是,不少年轻人玩过游戏之后,一个个从吐槽父母的孩子,变成了自己口中的“中国式家长”。

不久前,看到这样一个问题:“哪一瞬间,你突然懂得了父母抚育我们的艰辛?”

有人说,是“自己有了孩子的那一刻”。

也有人说,是“自己挣钱还不够花,他们挣的钱一大半还用在我们身上”的时候。

还有人说,是读到一句话——“你现之所以觉得容易,都是有人在承受着你的那份不容易。”

曾经,有人总结了中国家长的“十宗罪”,仿佛他们是现代妖魔。

但总有一天,孩子会长大,会和自己的父母和解。因为中国式家长,是全天下最不容易的人。

1

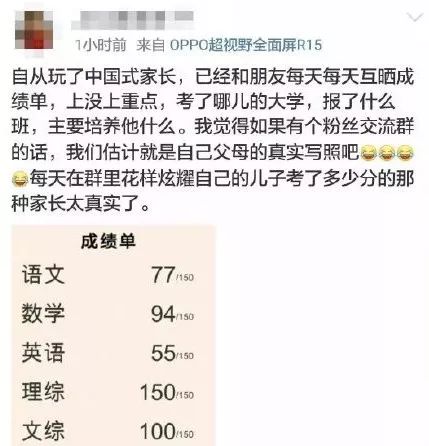

湖北赤壁,经过一段漫长的等待,王盼一家终于迎来了高考分数的公布。

对于高考分数的期待,让这个常年蒙着灰的家庭充满了希望之光,但这光也只是依稀的,面对未来,王盼一家已经习惯带着害怕去憧憬。

初中的时候,老师曾问王盼为什么要学习,她说,是为了脱贫。

在她看来,读书从来都不是为了自己,而是为了父母。

王盼的父母没有读过书,夫妻俩大字不识,只能在家附近的县城里干着最苦最累的体力活,赚着微薄的血汗钱。

母亲手部有残疾,但生活没有因此对她有任何优待。

但再苦再累,也要赚钱供孩子读书。“读书改变命运”,是这个家庭最大的共识。

有文凭才能找到脑力劳动的好工作,为此,再苦再累,父母都能扛。

正是因为了解生活的艰辛,才害怕孩子重蹈覆辙。

百度百科上,对中国式家长的解释,是望子成龙,望女成凤。

但很多时候,“成龙成凤”的期待,仅仅只是因为自身已经饱尝了生活的苦难,希望孩子的未来多些甜罢了。

2

陈林和妻子一起从贫穷的乡下,背井离乡到广东打工。

在工厂,每天工作16个小时,八点开始起来工作,干到至少晚上十一点。

日复一日长达十年的机械劳作,身体先于主人提出了抗议,职业病已经开始显露苗头,但腰椎的不适并不能阻挡夫妻俩拼命工作。

挣钱对于他们,是生活,是必须,是责任。

而在乡下的女儿,是他们每天工作的最大动力。

在中国,像陈林这样的父母数不胜数,他们的孩子则有另一个称号——“留守儿童”。

根据教育部发布的数据显示,2017年义务教育阶段的农村留守儿童数量达到1550.56万人。

冰冷的数据背后,是千千万万的习惯离别,泪往心里流的家庭。

更多的陈林夫妇,像流水线上的蝼蚁,佝偻在城市的每个角落。

他们日复一日的埋头苦干,干着透支健康的活,挣来的钱,一块当做两块花。

生活最大的享受也只是,茶余饭后一包2块的烟,一瓶5块的酒。最开心的,则是抽空和孩子视频。

孩子的成绩,是他们和工友聊天时最大的快乐。得意的神情仿佛在说,“看,我家孩子真争气,我们的苦没白吃。”

更多的时候,视频也是难得的,家里网络差、老人不会使用智能机、孩子在寄宿学校……

离家万里,有太多的阻碍。期待过年的团聚,也害怕团聚后的再一次离别。

为了赚钱,为了给孩子更好的生活,不得不被迫选择分离。

赚得了钱,就顾不了家,陪得了孩子,就无力生活。生活对于这些父母,从来就不是选择题。

3

“在北京你有无数条路线通往五道口,在毛坦厂只有一条狭长的小路走出大别山。”

在安徽省六安市毛坦厂镇,这里的一切都只为了高考而生。

这里坐落着“亚洲第一高考工厂”毛坦厂中学,仅2017年,这个中学送考的考生人数就近2万。

同时,这里也聚集着数量庞大的“陪读家长”。

毛坦厂中学的大门口,家长给孩子们送饭

拥挤破旧的出租屋,人声鼎沸的菜市场,摩肩擦踵的校门口,这些构成了陪读家长的全部生活。

还有一些家长,在陪读时还需要兼顾生计。

胡仁荣就是其中一员,从校门口送饭回来的,自己只能草草的吃几口饭,就要赶着去上班。

服装厂的工作,每个月能为她带来千元左右的收入,勉强维持陪读的支出。

但赚钱只是其次,照顾好孩子的衣食起居,让孩子能没有后顾之忧投入学习,才是重中之重。

对于她们来说,饭菜的质量,决定了孩子的成绩,甚至决定了孩子的命运。

在这里,压力无处不在,有学生跟妈妈嚷嚷:“饭烧不好,会影响我周考成绩的!”

在枯燥的生活和巨大的压力下,陪读父母还要时刻谨记“陪读铁律”:

-

热2017-01-26

-

热2017-01-20

-

热2017-01-23

-

热2017-09-21

-

热2018-04-17

-

热2018-08-02